浅谈中国画的民族性与中国画的创新

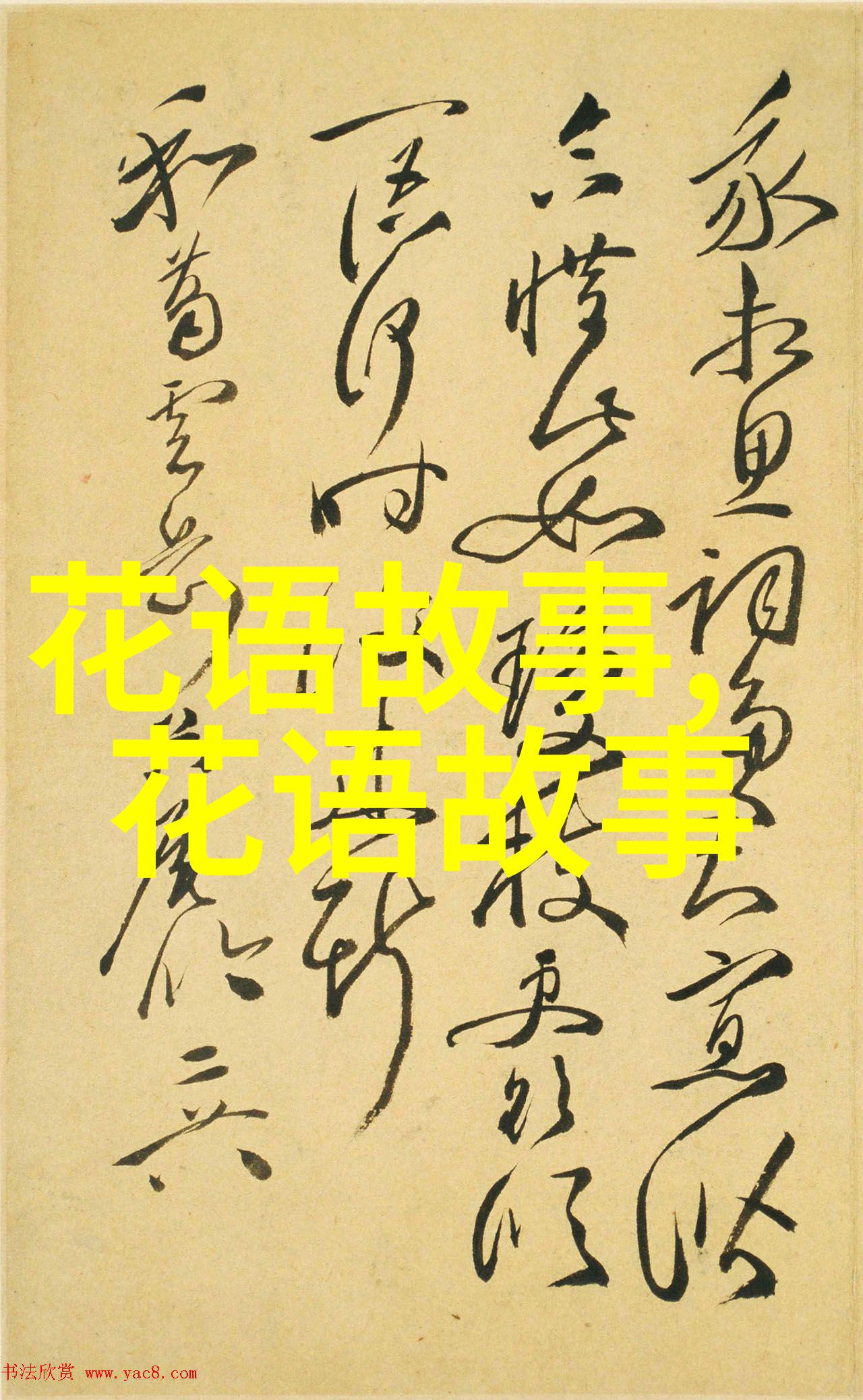

浅谈中国画的民族性与中国画的创新 2010年06月03日 10:41:44来源:美术报 近30年来,中国画无论是语言还是形式等诸多方面都取得了新的发展。但是,在进 步的同时中国画画坛上也出现了一些问题:把全盘西化作为中国美术发展的方向;独 出心裁、标新立异“创新”,从而使一批非中非西的中国画创作和一味追求与世界 融合的片面的所谓中国画的创作风气一直冲击着美术界。当今时代,中国画面临走 向世界,如何更好地继承传统、良性发展与创新、又如何让中国画以鲜明的民族个 性屹立于世界画坛是眼下有必要探讨的话题。 中国画的民族性也就是中国画的“中国”性。任何体现民族性的东西都是有生命力 的,正如人们说的那样:民族的就是世界的,越是民族的东西就越具有世界性。中 国画的传统是先辈们探索、总结、继承和发展的结果,是中华民族艺术的精华。 中国画这一中华民族特有的古老画种,之所以叫“中国画”肯定有“中国”属性。 相对于西洋画来说,传统的中国画是用中国特产的毛笔、徽墨、宣纸、丹青、歙砚 为材料工具,用造型、设色等表现手段在平面上创造的可视形象。这是中国画狭义 定义。中国画广义定义应该是起源于中国由国人所独创,使用特殊材料工具和特殊 表现手段,在平面物体上创造出的可视现象,即称之为“中国画”。它有着悠久的 历史、优秀的传统,它博大精深,对全世界人民都具有很强的吸引力,是世界文化 艺术宝库中的珍宝。 中国画在构图、用笔、用墨、敷色等方面,都有自己的特点。中国画的构图一般不 遵循西洋画的黄金律,而是或作长卷,或作立轴,虽长宽比例是“失调”的,但它 能够很好表现特殊的意境和画者的主观情趣。同时,在透视的方法上,中国画与西 洋画也是不一样的。西洋画一般是用焦点透视,这就像人,固定在一个点上看风景 一样,有些风景看得到,有的被遮挡住了看不到。中国画就不一样了,它不受固定 视域的局限,它可以根据画者的感受和需要,把见得到的和见不到的景物统统摄入 自己的画面。这种透视的方法,叫做散点透视或多点透视。如我们所熟知的北宋名 画,张择端的《清明上河图》,用的就是散点透视法。《清明上河图》反映的是北 宋都城汴梁内外丰富复杂、气象万千的景象。它以汴河为中心,从远处的郊野画到 热闹的“虹桥”;观者既能看到城内,又可看到郊野;既看得到桥上的行人,又看得 到桥下的船;既看得到近处的楼台树木,又看得到远处纵深的街道与河港。而且无 论站在哪一段看,景物的比例都是相近的,如果按照西洋画焦点透视的方法去画, 许多地方是根本无法画出来的。这是中国的古代画家们根据内容和艺术表现的需要 而创造出来的独特的透视方法。在用笔和用墨方面,是中国画造型的重要部分。用 笔讲求粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化,以表现物体的质感。古人总结有勾 线十八描,可以说是中国画用笔的经验总结。而对于用墨,则讲求皴、擦、点、染 交互为用,干、湿、浓、淡合理调配,以塑造形体,烘染气氛。一般说来,中国画 的用墨之妙,在于浓淡相生,浓处须精彩而不滞,淡处须灵秀而不晦。中国画在敷 色方面也有自己的讲究,所用颜料多为天然矿物质或动物外壳的粉末,耐风吹日晒 ,经久不变。敷色方法多为平涂,追求物体固有色的效果,很少光影的变化。传统 中国画一开始就以“传神”、“气韵”为最高标准,继之谈“道”及个人气质的表 现。中国画讲究教化功能,追求悦情养性,强调澄怀观道、天人合一的理想境界。 中国画以鲜明的民族特征在发生发展,而中国民族文化又具有很强的地域性,这种 地域性又很大程度上决定了民族性。中国文化具有很强的包容性和开放性。在古代 灿烂的历史中,许多外来文化都被中国文化吸收了。在美术方面,中国画在它的发 展过程中也汲取过多方的养分,如印度佛教壁画、民间彩绘等等,但它的思想根基 是源于中国的儒家佛家和道家的思想体系。“吴带当风”、“曲线盘铁”等线描法 ,就有印度佛教绘画的痕迹。而“没骨法”就是从波斯传过来的,同样被我们吸收 利用了。还有明代的人物写真画也受到西方明暗素描关系的影响,有了“波臣派” ,这种影响一直到清代。因此从中国画的特点去探究中国画的民族特征,这对于我 们进一步创新和发展中国画具有重要的指导意义。 随着东西方文化的交流日益增强,两种文化体系相互之间的交融和碰撞也日益频繁 ,艺术上的相互参照和借鉴也不可避免,不可否认,对外来艺术的借鉴和学习让中 国画有了长足的发展。但是由于种种原因也让一部分中国画家的创作作品迷失自我 ,认为中国画传统的东西太落后了,该破旧立新了,更有甚者认为传统的东西是“ 土得掉渣”、羞于出手的;画家和理论家们也对中国画的发展方向各持不同见解: 有提倡保持东方绘画特色的,有主张全盘西化的,有主张交融发展的,有人主张宽 容,有人主张排它……各持其说,莫衷一是,给人好坏莫辨的感觉。 中国画是我们民族智慧的结晶,是宝贵的文化遗产,我们要对中国传统艺术充满信 心,不要受那些偏激的理论和观点的干扰和误导,并且要以积极的姿态从传统绘画 中发现艺术规律及表现手法。因为这些艺术规律和表现是与中华民族的生活习惯紧 密联系在一起的,是极有价值的,也是需要发扬光大的。近年来,吴冠中先生关于 中国画中“笔墨等于零”的说法、张仃先生“要守住中国画创作的底线”的呼声, 以及关山月先生“没有笔墨中国画等于零”的呐喊,都是围绕着中国画的发展何去 何从展开的激烈辨论。不可否认,时代对中国画的影响是巨大的,当下中国画的发 展方向,不以人的意志为转移,它正随着时代的步伐,挣脱以往较为统一、呈现丰 富多彩的面貌、多元化的方向迅速发展,这也是中国画从传统向现代转型过程中所 产生的必然现象。从长远来看,这种现象将会极大地丰富中国画的发展容量和创作 涵量。 中国画创新离不开传统, 作为中国画,离开了传统,就没有了根基,就割断了历史 与现实联系的血脉。传统能以恢弘的气度,融合中外,贯通古今,同时,它始终体现我 们民族的精神和时代的脉搏。发展传统不但要吸收其他画种的优点,更要保存自身 的精髓、保持画种的延续性。临摹前人的优秀作品,向遗产学习,这是一种学习和 继承传统的学习方法。学习中国画必须要了解它的文化背景与历史的沿革,明白其 理,析其规律。传统是经过历史的筛选与验证后成为经典,其中包含了历代卓有成 就的艺术大师对传统精华的继承与创新。要继承传统,但又不是一味地原样照搬,要 随着时代的发展去发展与创新传统。在创新之前先要接受传统法则的规范和制约, 而后又要设法摆脱、放弃传统法则的规范和制约,去寻找传统新的内容,只有这样才 能有所发展、有所创新。 放弃民族特征的创新就是彻底否定中国画本质,更是彻底否定中国画的民族性。只 有坚持民族传统,在继承传统笔墨技巧的基础上,运用现代思维,新材料和新方法 不断创新,努力将自己的现代审美情感和意识融入到创作中去,体现一种新的现代 中国画创作理念和当代性的美学思想。从而使中国画艺术最终成为东方文化的艺术 代表,与西方艺术共同辉煌于世界艺术之林。 (责任编辑:星月)